Face à la défiance généralisée et à la polarisation, Soluble(s) s’intéresse à “Faut qu’on parle” : cette initiative citoyenne, impulsée par le Fonds Bayard-Agir pour une société du lien et portée par La Croix, Notre Temps, La Voix du Nord et Réel Média. Béatrice Bouniol, cheffe du service culture au quotidien La Croix, explique au micro de Soluble(s) comment un dispositif gratuit, ouvert à tous, vise à retisser la démocratie en France.

Photo : Pexels.

Transcription (Automatisée)

📄 Résumé

Simon Icard : Ravi de vous savoir à l’écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soluble(s) ! Aujourd’hui, je m’intéresse à la démocratie et vous allez l’entendre, on peut tout à fait ne pas penser pareil et continuer à se parler. Heureusement, vous allez me le dire, mais on va voir pourquoi ce n’est pas si évident et surtout pourquoi c’est si important.

Bonjour Béatrice Bouniol.

– Béatrice Bouniol : Bonjour !

– Simon Icard : Tu es une journaliste, tu diriges le service culture du journal La Croix et tu pilotes le projet éditorial qui réunit des gens aux points de vue radicalement opposés, avec une ambition claire qu’ils se parlent en face à face, dans la vraie vie, comme on dit, loin des réseaux sociaux… La seconde édition de cette opération, portée par la Croix, avec le soutien du fonds Bayard Agir pour une société du lien, débouche sur des rencontres le vingt-deux novembre deux mille vingt-cinq. Alors d’autres médias y participent. Le quotidien régional La Voix du Nord, Réel média, un média en ligne. Et le mensuel Notre Temps, avec le soutien également de la SNCF.

Alors je veux tout savoir de « Faut qu’on parle », c’est le nom de cette initiative. C’est une invitation au dialogue, au débat d’idées. À une époque où, il faut le dire, les réseaux sociaux propagent davantage la haine que l’écoute. Dans des démocraties où l’on observe une certaine polarisation des citoyens, le tout dans un contexte de défiance envers les médias, il faut bien le reconnaître. Et les institutions. Pour autant, tout n’est pas perdu. On va le voir. Mais d’abord, on veut en savoir plus sur toi, sur ton parcours. Qu’est-ce qui t’a amené à devenir journaliste?

Le parcours de Béatrice Bouniol, de la philosophie à La Croix

Est-ce que tu le sais déjà?

– Béatrice Bouniol : En tout cas, ce que je sais, c’est que j’ai fait une. Je suis de formation philosophique. J’ai été longtemps éditrice. En fait, en sciences humaines, j’ai dirigé une collection d’une vingtaine de titres par an aux éditions Bayard. Et après j’ai rejoint effectivement le quotidien La Croix, où j’ai travaillé quelques années au service France, au service politique du journal, où je me suis occupée notamment de suivre les débats d’idées et aussi la transition démocratique, avant de rejoindre le service culture que j’ai pris en charge en deux mille vingt-deux. Il y a trois ans donc. Et dans ce service culture, il y a aussi la rubrique médias d’ailleurs. Et on s’occupe aussi du cahier Livres. Voilà. – Et dans ma petite introduction, il y a plein de mots clés, on va les détailler.

« Faut qu’on parle » : Un antidote à la polarisation croissante

Simon Icard : Alors s’il faut qu’on parle, cela veut dire que c’est une nécessité. Quel climat tu constates, toi, sur le terrain, au sujet des sujets qui divisent l’opinion, justement, des gens? Est-ce qu’un climat particulier a conduit à cette opération ?

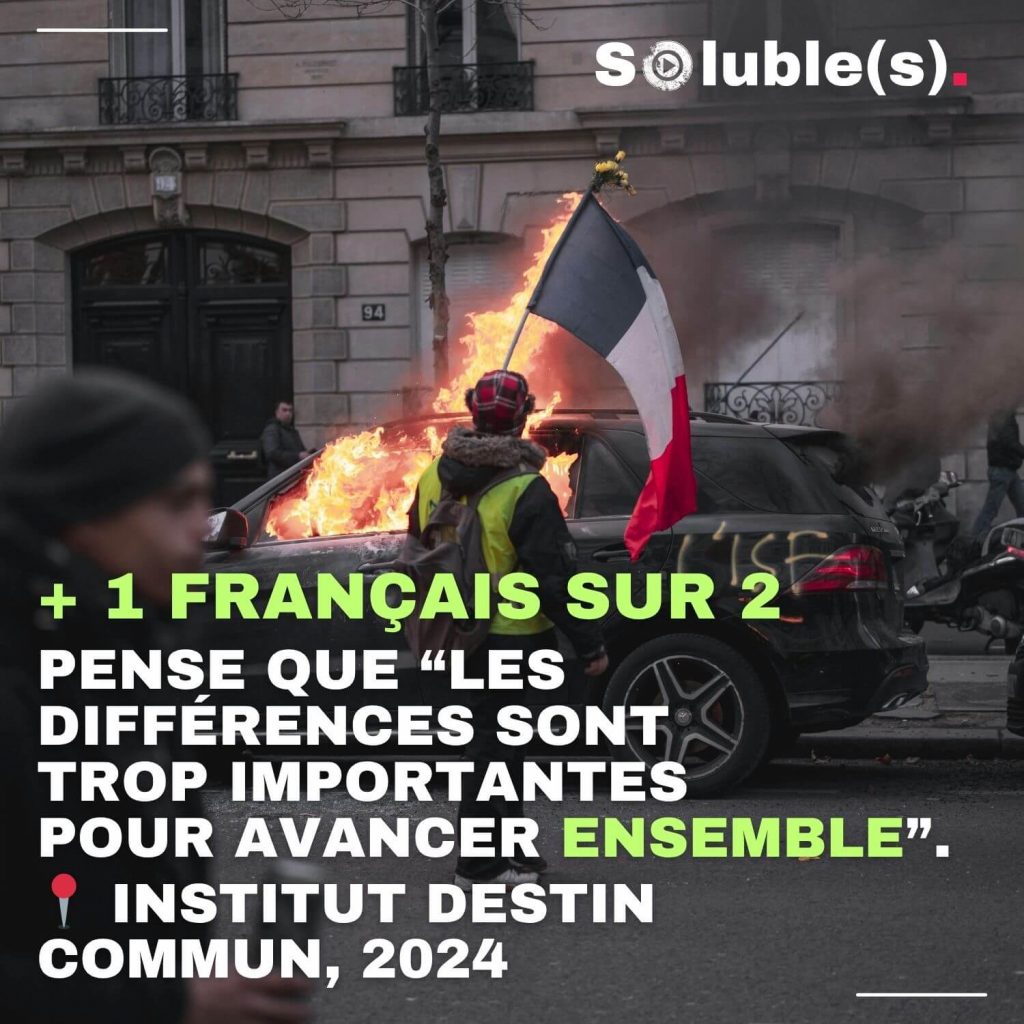

– Béatrice Bouniol : Oui, bien sûr. Je pense que nos journalistes sur le terrain, et comme moi, ont pu le constater, mais il y a beaucoup d’études qui le documentent. Si je devais en citer une, je citerais celle de Destin commun qui date de septembre deux mille vingt-quatre, qui a été réalisée juste après les Jeux Olympiques et donc l’élan quand même. Pour le coup d’unité que comportaient ces Jeux et malgré tout dans leur étude. Donc en septembre deux mille vingt-quatre, il y avait plus d’un Français sur deux qui pensait qu’on était aujourd’hui trop divisés pour pouvoir continuer à avancer ensemble. Donc c’est un chiffre comme un autre qui vient quand même effectivement illustrer la polarisation croissante dans la société française.

– Plus d’un Français sur deux. Alors, on évoque souvent la notion de polarisation pour décrire l’évolution de l’opinion dans nos démocraties. La polarisation, c’est quand une société se divise en camps si opposés qu’ils finissent par ne plus se parler, percevant la contradiction comme une menace. Alors le risque, c’est de voir les autres, non plus comme des contradicteurs ou des adversaires à convaincre, mais comme des ennemis à éviter ou même à combattre. Au cœur de l’opération, Faut qu’on parle, ce sont des sujets politiques et de société qui sont mis sur la table. Est-ce qu’on peut en citer certains? Je pense à l’immigration, l’écologie. Des thèmes qui divisent vraiment les Français?

– Oui.

Alors juste, justement sur le sens même de l’opération, parce que tu disais, c’est un appel au débat, au débat contradictoire, parce qu’effectivement donc Faut qu’on parle, c’est vraiment l’idée de faire converser deux personnes qui ont des opinions opposées. Tu l’as dit, on fait travailler un algorithme pour ça. Et donc ça, c’est intéressant parce que tu as dit aussi que les réseaux sociaux nous maintenaient un peu chacun dans nos bulles. Nous, en fait, on a trouvé un algorithme qui n’est pas celui qu’on a inventé, c’est l’algorithme d’une ONG qui qui est hébergé en Allemagne, qui s’appelle My Country Talks. Et cet algorithme, il matche les gens selon deux critères, leur proximité géographique pour qu’ils puissent se rencontrer en vrai, en face à face, et la divergence de leurs opinions.

Alors pour justement trouver leur degré de divergence, effectivement les participants répondent à neuf questions clivantes avant de s’inscrire. Et donc c’est évidemment leurs réponses à ces questions qui va déterminer les matchs de l’algorithme. Donc dans ces questions clivantes, tu as raison aussi de le souligner puisqu’elles sont clivantes, on a des sujets qui touchent à l’écologie, qui touchent à la migration, qui touchent aussi. Par exemple, on a une question cette année sur la taxation de l’héritage. On reprend en fait, et c’est pour ça qu’on a changé d’ailleurs, les questions pour l’édition deux mille vingt-cinq. On essaye de sentir dans l’actualité ce qui, ce qui ressort comme clivages dans la dans la société française.

Mais ce que je voulais ajouter, c’est que ce qu’on propose aux participants, c’est de venir échanger. En fait, au terme de débat, nous on préfère celui de conversation parce qu’en fait, les personnes sont effectivement choisies pour leurs divergences d’opinions. Mais le jour J, donc, ce sera le vingt-deux novembre prochain. L’invitation qu’on leur fait, c’est de venir se rencontrer et d’échanger. J’allais dire point barre. C’est-à-dire qu’ils peuvent parler de ce dont ils ont envie de parler, pas forcément des sujets auxquels ils auront répondu.

Et l’idée, c’est surtout de mieux connaître l’autre en fait, d’échanger avec lui des anecdotes de vie, de mieux comprendre pourquoi il a des opinions sur tel ou tel sujet qui sont différentes et de se rendre compte, parce que ça a été l’expérience des participants l’année dernière dont on pourra dire un mot, de se rendre compte que, en plus, ils y prennent plaisir. Voilà, c’est vraiment de retrouver la joie de la rencontre et le fait de pouvoir être en désaccord, mais d’en parler et en plus de s’en réjouir, en parler, être en désaccord et s’en réjouir.

Le déroulement concret de la rencontre

– Alors faut qu’on parle rappelle que se parler, en effet, c’est aussi s’écouter. C’est deux heures de conversation. Alors, tu disais, les thèmes ne sont pas fléchés pour le jour J, mais c’est bien en amont qu’il y a une sélection par le biais du site internet qui permet de s’inscrire. Donc ça veut dire que toutes ces personnes sont évidemment des personnes volontaires, mais elles ne savent pas à l’avance sur qui elles vont tomber.

– Alors, elles ont quand même quelques renseignements. C’est-à-dire que, une fois que l’algorithme a tourné. Donc là, par exemple, pour les rencontres qui auront lieu le vingt-deux novembre, l’algorithme va tourner dans la nuit du quinze novembre puisque ça sera la fin des inscriptions. Donc, il va appareiller les deux personnes. Et donc ces deux personnes vont recevoir un message par mail leur indiquant qu’on a trouvé leur partenaire idéal. Et donc là, elles acceptent ou elles n’acceptent pas bien sûr, et elles ont accès aux réponses de leurs futurs partenaires de discussion. Voilà, donc elles connaissent un tout petit peu la personne avec laquelle elles vont converser, notamment par les réponses qu’elle aura, que cette personne aura apportée aux mêmes questions.

– Et on comprend bien, le but n’est pas de générer un clivage, mais tout l’inverse. Et donc ces petites réponses qui sont très courtes, c’est des premières questions par Oui ou par Non. Des questions courtes sont peut-être aussi le point de départ d’une conversation, d’une conversation enrichissante. Tu le disais.

Alors comment ça se passe concrètement le jour J ? Après les prises de contact, les premiers instants ? Est-ce qu’il y a des moments, on l’imagine de gêne, mais surtout qu’est-ce qu’il en ressort au bout du dialogue ?

– Alors juste une petite précision avant de te répondre, il y a en fait neuf questions clivantes. Donc là c’est vraiment des questions fermées. On répond par oui et par non, et on a quand même trois questions ouvertes qui permettent de mieux connaître la personne et qui seront très intéressantes pour nous parce qu’on pourra aussi en parler, mais on va faire travailler un chercheur qui va, qui va analyser toutes ces données et voir les évolutions qui ont pu se faire tout au long de ce processus de Faut qu’on parle.

Donc le jour J, il faut, on reste en contact en fait avec les deux participants. Une fois qu’ils ont accepté le principe de la rencontre et on leur envoie quelques informations, et notamment quelques jours avant la rencontre, on leur envoie un guide conversationnel pour éviter effectivement, comme tu le disais, des moments de gêne tout à fait légitimes. Parce que engager avec la conversation avec quelqu’un qu’on ne connaît pas et qui en plus a des opinions très très différentes, ça peut-être pas évident.

Voilà. Après, ce que j’ai pu observer moi l’année dernière, parce qu’en fait ces rencontres se font sans intermédiaire, je le souligne parce que les médias sont organisés. En fait, l’opération Faut qu’on parle, c’est cette alliance de médias dont tu dont tu as rappelé les titres qui organisent l’opération. Mais les rencontres se font sans intermédiaire. En revanche, l’année dernière et on recommencera cette année, on a demandé l’autorisation à certains participants de pouvoir assister à leur rencontre pour pouvoir raconter ce qui se passe avec cette opération Faut qu’on parle. Et on a pu constater qu’effectivement, finalement, il y avait assez peu de gêne, que les gens commençaient à converser assez facilement, se présentaient en fait. Et voilà d’une présentation qu’on questionne enfin, que l’autre vient, vient questionner des demandes de précisions, etc. Souvent, la conversation a pris de façon plus plus plutôt naturelle et encore une fois pas forcément en revenant sur les sujets clivants, en tout cas lors du premier rendez-vous.

Parce que ce qui s’est passé, et ça c’est assez extraordinaire, c’est que soixante-quinze pour cent des participants de l’édition de la première édition l’année dernière prévoyaient de se revoir. Et nous, à La Croix, on a suivi quelques couples de participants qui se sont revus comme ça pendant six mois en fait. Et donc on a fait un grand récit qu’on a publié dans La Croix l’Hebdo en mai dernier, en racontant en fait comment s’est créé finalement un lien qui n’est pas forcément un lien, qui est un lien à part, j’allais dire, qui n’est pas totalement amical, mais qui qui est plus que du voisinage et qui s’est créé donc en discutant avec quelqu’un qu’on n’aurait jamais croisé sinon. C’est ça qu’il faut souligner aussi, c’est que ce sont des rencontres qui sont devenues de plus en plus rares, comme tu le disais, parce que nos vies sont quand même beaucoup déterminées par les réseaux sociaux et que nos relations amicales, professionnelles ne nous, nous amènent rarement à aller discuter, surtout pendant deux heures. Le deux heures, ce n’est pas formaté. On a constaté justement que finalement, les gens passaient au moins une heure et demie, deux heures ensemble. Certains ont conversé plus longtemps, d’autres un peu moins longtemps, mais honnêtement, au moins une bonne heure à chaque fois. Voilà.

Réduction de la « polarisation affective »

– Alors la première édition a réuni six mille quatre cents participants, donc des binômes, des couples de dialogue. Tu le disais, soixante-quinze pour cent d’entre eux ont voulu garder le contact et vous en avez suivi certains. Je lisais en préparant, en préparant notre conversation, qu’il y a même une étude de Harvard, de Stanford qui montre que deux heures de dialogue engendrent des résultats positifs entre deux humains, deux êtres humains.

Après deux heures, la perception de l’autre comme un ennemi est en diminution. Dans soixante-dix-sept pour cent des cas. C’est ce qu’on appelle la « réduction de la polarisation affective ».

Je m’arrête un peu sur cette notion d’affect puisqu’on parle de lien.

C’est vraiment, sans enfoncer des portes ouvertes, ce qui distingue cette opération de ce qu’on peut trouver sur des sites, sur des réseaux sociaux ou des sites affinitaires. On est vraiment dans la rencontre physique.

Est-ce que tu as toi aussi cette perception affective de l’opération ?

– En fait, je dirais plus humaine qu’affective, mais effectivement ça n’est que de l’humain j’allais dire et donc ça n’est que de l’humain qui prend plaisir. Encore une fois, parce que je le souligne, parce que ça nous a été formulé très spontanément par les participants l’année dernière, en fait, on avait deux, deux façons de mesurer un peu le ressenti des participants après les rencontres. La première, elle a été plus qualitative, on peut dire, c’est-à-dire qu’on avait demandé aux participants. Comme je vous le disais, on reste en lien avec eux. On leur avait dit, n’hésitez pas à nous envoyer un selfie avec un petit mot après la rencontre. Ils ont été extrêmement nombreux à le faire. On a, on a reçu comme ça des images un peu de partout en France. Donc c’était très réjouissant de gens tout sourire dans, voilà, dans des cafés, des lieux divers, avec des petits mots. Et donc les participants nous ont vraiment exprimé très spontanément la joie, la force, en fait l’énergie donnée par la rencontre.

Je me souviens notamment des mots de Leslie qui disait « ça aide vraiment à se rendre, à faire baisser la colère. Ça a fait baisser la colère en moi ».

De Rolando qui disait « on a pu parler de sujets clivants. En fait, c’est possible ! » Alors que disait une autre participante aussi : « je n’y arrive plus en famille. Et puis là, finalement, il y a des sujets qui étaient devenus que je ne pouvais plus partager et que là j’ai pu discuter pendant pendant deux heures à mon propre étonnement », etc. Donc ça c’était la, je vais dire, le premier indicateur de ce que les gens avaient ressenti avec cette rencontre.

Et puis le deuxième, il a été plus quantitatif, on a fait passer un questionnaire de satisfaction à la fin. Et là, quatre-vingt-quinze pour cent des répondants nous ont dit qu’ils étaient heureux de la rencontre. Et je vous le disais, jusqu’à soixante-quinze pour cent d’entre eux dirent qu’ils allaient se revoir et soixante-dix-sept pour cent d’entre, eux aussi,, dire qu’ils voulaient bien être ambassadeurs de l’opération pour que ça continue et que et qu’elle prenne en ampleur.

Et donc, effectivement, c’est à la fois vous disiez, six mille quatre cents participants l’année dernière par rapport à la population française, on peut se dire c’est vraiment une goutte d’eau. Mais vous avez cité aussi cette étude de Harvard et Stanford qui, eux, ont travaillé sur les données de l’opération en Allemagne. Parce que, je vous l’ai dit, elle repose sur un sur un algorithme forgé par une ONG qui est My Country Talks et qui, elle, a lancé l’opération en Allemagne depuis deux mille dix-sept. Donc, ils ont un recul est bien plus important que nous. Et donc, c’est sur ces données que les universitaires ont travaillé pour arriver à ce chiffre de soixante-dix-sept pour cent. Donc la polarisation affective, c’est vraiment le fait que ce que tu ce que tu as dit, de considérer que celui qui a des opinions opposées est un ennemi, en fait. Et dans un camp. Et donc il ne faut surtout pas échanger avec lui. C’est ça. Donc l’opération, elle vise vraiment tout l’inverse. Mais encore une fois, on a vu un élan, on a vu les réactions des personnes et on est convaincu que de toute façon, le comment dire, le plaisir de la rencontre, le plaisir de l’échange contradictoire, il est tout à fait réel et tangible.

Le rôle des médias face à la défiance

– Oui, et puis il n’y a aucune règle dans la vie qui oblige à être d’accord avec les gens pour leur parler. On peut l’oublier avec les réseaux sociaux, puisque que justement, ces algorithmes nous poussent dans ce qu’on appelle une bulle, une bulle informationnelle. On va, on va détailler.

Oui?

– Et excuse-moi, mais d’autant plus en démocratie. Je veux dire la démocratie elle est riche de nos désaccords. Elle, elle, fonctionne sur la discussion autour de nos désaccords. Donc il faut retrouver ce, cet élan et cette joie encore une fois de l’échange contradictoire.

– La démocratie fonctionne comme ça, évidemment, et tout est basé sur la parole, heureusement en opposition à la violence. Alors je me dis que certains de nos auditeurs se demandent pourquoi des médias d’information ont décidé de se lancer sur ce terrain.

La Croix, La Voix du Nord, Réel Media, Notre temps, ce ne sont pas des ONG, ce sont des médias d’information. Pourquoi franchir ce pas ? Devenir acteur et pas seulement observateur et témoin ?

– C’est une très bonne question parce que pour nous, c’est un pas très important à La Croix. Le dialogue. Pour le coup, le dialogue apaisé et respectueux. Nous, c’est un des piliers de notre journal à La Croix, avec la pédagogie et l’espérance. Et ce dialogue qui consiste à donner la parole à toutes les sensibilités sur un sujet qui consiste à garantir un cadre de respect et à éloigner les discours de haine. Je peux dire qu’on y travaille au quotidien, sur tous nos supports. On a créé un espace À Vif qui est un espace d’expression de toutes les sensibilités au sein du journal. Donc c’est quelque chose qui nous habite depuis très longtemps, sinon toujours à la Croix.

Donc, il faut qu’on parle est à la fois le prolongement de cet engagement, mais c’est aussi un pas supplémentaire, ce que j’ai commencé par dire, et c’est intéressant parce que c’est un pas qui correspond à une prise de conscience. J’allais dire aussi que pour continuer à faire, à tenir notre rôle de média, comme tu l’as dit, d’informations générales, pour aussi faire face à la défiance. On n’est pas naïfs. On mesure même, nous, à La Croix. On publie chaque année le baromètre de la confiance dans les médias. Donc, on est très bien placé pour savoir que cette défiance est en croissance. Le dernier baromètre de janvier dernier (2025), soixante-deux pour cent des répondants ne faisaient pas confiance aux médias pour les informer sur l’actualité. Voilà. Donc, nous sommes convaincus que pour continuer notre mission fondamentale qui est d’offrir une information fiable, contradictoire, incarnée à nos lecteurs, il faut aussi qu’on innove, qu’on trouve d’autres manières de faire des liens et de créer des médiations. Faut qu’on parle, c’est un premier pas pour nous vers une réflexion plus large sur l’invention de nouvelles médiations et sur un nouveau rôle, effectivement, pour les médias.

Information fiable vs culture du clash

– Alors, je le dis pour les gens, sans faire d’étymologie. Média, médiation. Le lien, justement, c’est la fonction principale des médias. Alors comment les médias font ? Ils font du lien justement en proposant de raconter les choses telles qu’elles sont. Pour ça, pour arriver à partager une même réalité, puis ensuite se faire son opinion. Informer, c’est donc aussi rassembler les gens autour de cette même réalité. Leur donner les moyens de parler.

– Alors chaque année, tu le disais, ton journal La Croix publie ce baromètre. On va s’arrêter un instant sur ce chiffre que tu donnais. Soixante-deux pour cent des Français se méfient de ce qui est dit dans les médias. Même si une grande majorité des Français et des Françaises continue de suivre l’actualité avec assiduité, ils sont soixante-seize pour cent à suivre l’actualité à travers les médias traditionnels. Les médias peuvent faire partie de la solution. C’est ce qu’on croit, je crois, tous les deux. Mais ils ne doivent pas échapper à la critique. Je ne veux pas généraliser, mais on observe que certains des médias, audiovisuels notamment, semblent surfer sur cette polarisation dont on parlait, des plateaux de débats enflammés, des invités clivants, ce qu’on appelle le clash qui après rebondi sur les réseaux sociaux.

Comment, tu commençais à en parler, mais comment toi, avec La Croix, tu te situes face à ça ? Est-ce que tu te situes comme une alternative à l’info polarisante ?

– Je répondrai en reprenant effectivement les mots que tu avais sur notre mission d’information. Moi, je pense qu’un média doit créer effectivement des liens à deux endroits. Le premier endroit, c’est cette mission première qui est l’information et pourquoi ça crée du lien. Tu l’as très bien dit parce que déjà pour pouvoir converser, pour pouvoir échanger, il faut partager une information fiable. Il faut pouvoir se mettre d’accord sur les faits, sur une, voilà, sur une appréhension de l’information, de ce qui se passe dans la société, de ce qui se passe dans le monde, etc. Ça, c’est le rôle fondamental d’un média. C’est ce que La Croix fait tous les jours avec ses journalistes, à la fois en France et partout dans le monde, pour informer au mieux. C’est très important parce que, par exemple, les chaînes dont tu parles ont plus recours à du commentaire et donc à des éditorialistes qu’à des journalistes qui vont délivrer de l’information qu’ils ont été eux-mêmes chercher sur le terrain qu’ils ont, dont ils ont recoupé les sources, etc.

C’est déjà une différence fondamentale parce que si on veut créer du lien, il faut déjà effectivement participer à l’information de la société pour encore une fois avoir un socle de partage des informations. Ça, c’est vraiment, j’allais dire, c’est le premier plan, mais ça reste le plus important pour un média, C’est sa mission fondamentale.

Et après, effectivement, ce que j’avais commencé à dire, nous à La Croix, on est persuadés qu’il va falloir qu’on invente de nouvelles manières de délivrer cette information et aussi de nouvelles manières de faire lien avec les citoyens. Donc, Faut qu’on parle fait partie de cette démarche et comme tu le dis évidemment elle est totalement contraire à la démarche à la fois des algorithmes, des réseaux sociaux et aussi bien sûr, du modèle économique de certaines chaînes qui ne vivent, j’allais dire que du buzz et du clash permanent. Voilà, c’est, c’est assez clair. Moi je n’ai pas envie de rentrer sur une, voilà plus en détail, j’allais dire sur une sur des critiques, mais sur ces deux points-là, je pense que c’est absolument indéniable qu’effectivement notre manière à nous de concevoir le rôle des médias est complètement et complètement opposée.

– Oui, oui. Et puis il ne s’agit pas de jeter l’opprobre non plus. Il y a, il y a tous les modèles sont sont possibles, heureusement, c’est le pluralisme en France. Alors une dernière question sur le …

– Sur la culture du clash. On peut, il me semble, être plus critique. Il ne s’agit pas d’effectivement d’être contre le pluralisme, au contraire. Mais c’est vrai qu’il est plus facile aujourd’hui de faire parler de soi en étant dans le clash qu’en essayant de maintenir et de garantir le cadre d’un débat apaisé. Donc je pense qu’on peut effectivement se montrer quand même critique face à des modèles qui reposent sur le clash.

Conseils pour une « hygiène informationnelle »

– Allez, je te pose une question qui va peut-être s’adresser aux plus jeunes qui nous écoutent. Dans ce contexte de défiance, de polarisation grandissante, quels conseils donnerais-tu à nos auditeurs pour aiguiser leur esprit critique ? Sortir de ces fameuses bulles informationnelles. Pour toutes celles et ceux qui qui ne peuvent pas se rendre à l’opération, Faut qu’on parle. Il y a quand même une hygiène informationnelle qu’on peut mettre en place. C’est quoi tes conseils ?

– Bien sûr, d’ailleurs, les Français le font beaucoup. Ils sont. Ils sont assez nombreux à s’informer à plusieurs sources. C’est une première. C’est un premier conseil qu’on peut donner. C’est de Si on sait à la fois. Effectivement, on peut aimer discuter sur une communauté, que ce soit sur un réseau social ou ou autre. Voilà, c’est. C’est pas un problème en soi, à partir du moment où on croise ces informations avec des sources qui seront, qui seront, j’allais dire, fiables dans la manière dont ces journalistes travaillent.

Donc je pense que, nous aussi, en tant que média, on doit être de plus en plus dans une démarche pédagogique sur la manière dont on travaille, sur la manière dont on croise nos sources. Je vous disais qu’à La Croix, on attache une importance très importante et à la pédagogie et au dialogue, c’est-à-dire au fait de donner, sur un même sujet, les différentes sensibilités qui s’expriment sur ce sujet-là. On n’est pas les seuls à le faire, mais je pense qu’effectivement, choisir un média qui donne la parole à plusieurs sensibilités, je pense que c’est déjà un bon début.

Et ce que je voulais ajouter sur ce chiffre un peu effrayant de soixante-deux pour cent des Français qui se défient des médias pour les informer sur l’actualité, que j’ai donné tout à l’heure et qui malheureusement est bien réel. Il est, s’ajoute, un autre chiffre qui est quand même aussi pour nous important, qui est de soixante et onze pour cent, c’est-à-dire que soixante et onze pour cent des répondants ont par ailleurs confiance dans le média qu’ils ont choisi.

Donc, quand vous avez choisi votre média, que vous êtes fidèle à votre titre de presse, écrite par exemple, puisque c’est quand même encore un des un des canaux et un des supports qui remporte vraiment un degré de confiance supérieur. Là, vous êtes en confiance. Voilà, donc il y a des moyens et il y a encore, heureusement parfois des majorités de lecteurs qui sont en confiance avec leur journal. En revanche, effectivement, si on pose la question de façon générale, on arrive à un taux de défiance assez important.

– Oui, et puis, je le disais tout à l’heure, tout n’est pas fichu. C’est d’ailleurs l’objet de ce podcast. Heureusement.

– Non ! Et d’ailleurs, si je peux revenir, pardon, si je peux revenir un instant sur l’étude de Stanford et Harvard, qui montre donc que c’est certes une goutte d’eau, comme je le disais, mais qu’elle a vraiment un impact réel parce que soixante-dix-sept pour cent en moins de polarisation affective, c’est quand même pas rien.

Cette année, on va faire travailler un chercheur qui est qui est Albin Wagener, qui travaille à la faculté catholique de Lille, qui est spécialiste de l’analyse des discours pour pouvoir justement aussi, à notre manière, mesurer l’impact de l’opération Faut qu’on parle. Donc l’impact collectif et individuel de cette opération.

Conclusion

– Faut qu’on parle. Béatrice Bouniol, cheffe du service culture à La Croix. Merci pour ton témoignage, pour tes éclairages. À toutes celles et ceux qui nous écoutent. Si vous voulez tenter l’aventure, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au quinze novembre deux mille vingt-cinq sur le site internet que j’ai mis en lien dans la description. Faut qu’on parle. Org C’est facile à trouver, c’est gratuit, ça prend quelques minutes. Retrouvez donc tous les liens dans la description pour s’inscrire. Mais aussi, je vous mets les liens de médias pour suivre la couverture de l’événement par les journalistes. Tout est dans la description. Béatrice. Merci d’être venue parler avec moi dans Soluble(s)!

– Merci à vous. Avec plaisir.

– Voilà, c’est la fin de cet épisode. Si vous l’avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, csoluble.media. À bientôt !

TIMECODES

00:00 Introduction – Pourquoi dialoguer en 2025 ?

01:45 Béatrice Bouniol : son parcours

02:33 Comprendre la polarisation en France

04:25 L’idée et le fonctionnement de Faut qu’on parle

08:57 Jour J : Comment se passe la rencontre ? Témoignages et ressentis

12:08 L’impact d’une discussion – Étude Stanford/Harvard sur la polarisation affective

17:25 Pourquoi s’engager pour le dialogue en tant que média ?

20:16 Face à la culture du clash

24:41 Conseils pour aiguiser son esprit critique

27:56 Conclusion & infos pratiques

28:32 Merci à Béatrice Bouniol !

28:59 Fin

POUR ALLER PLUS LOIN

– S’inscrire à l’opération : fautquonparle.org

– Suivre la couverture en se rendant dans vos kiosques ou sur les sites des médias de l’alliance :

La Croix : la-croix.com

Notre Temps : notretemps.com

La Voix du Nord : lavoixdunord.fr

Et sur les réseaux sociaux :

Réel Média : reelmedia.fr

_

Ecouter aussi

Les podcasts à suivre sur la nouvelle “carte (très) subjective du paysage médiatique français”

Comment naviguer dans le chaos de l’info ? Avec Benoît Raphaël

Santé mentale : Ce que peut (vraiment) la psychiatrie – Avec Dr David Masson