Treize millions de Français sont touchés par des troubles psychiques, et la santé mentale est devenue Grande Cause Nationale 2025. Pourtant, la psychiatrie reste mal comprise et stigmatisée. Dans un épisode de Soluble(s), le Dr David Masson, psychiatre et chef de service en réhabilitation psychosociale au Centre Psychothérapique de Nancy, démonte les idées reçues et révèle les solutions concrètes qui transforment déjà la prise en charge.

> Lire l’article original : Santé mentale : Ce que peut (vraiment) la psychiatrie – Avec Dr David Masson

Transcription (automatisée)

– Simon Icard : Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble(s). Aujourd’hui, je me penche sur la santé mentale, un sujet qui concerne tout le monde, et plus particulièrement les treize millions de Français touchés par des troubles psychiques. Et vous allez l’entendre, mon invité a à cœur de mettre en avant des solutions qui sont à notre portée.

Bonjour Docteur David Masson.

– David Masson : Bonjour Simon, Bonjour à tous.

– Simon Icard : Tu es un médecin psychiatre. Tu es basé à Laxou, dans l’est de la France, où tu exerces comme chef de service en réhabilitation psychosociale, au Pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie d’adultes et d’addictologie du Grand Nancy. C’est l’hôpital spécialisé.

Tu es aussi un auteur et un vulgarisateur auprès du public. Tu publies “Santé mentale, ce que peut vraiment la psychiatrie.”

Alors, on va plonger ensemble dans les coulisses de la prise en charge des troubles psychiques. Loin des idées reçues, tu nous livreras, j’en suis sûr, des solutions concrètes pour que chacun puisse y voir plus clair. De la notion de bien-être jusqu’à celle du rétablissement.

Un axe qui est tout à fait d’actualité quand on sait qu’un Français sur cinq souffre d’un trouble de santé mentale. Alors, j’indique aussi à nos auditeurs que nous aborderons au cours de cet épisode, le thème difficile du suicide et de sa prévention. Car des progrès importants ont été réalisés. Mais il y a encore du travail à faire. C’est un véritable enjeu de santé publique.

Le parcours d’un médecin : pourquoi choisir la psychiatrie ?

Mais d’abord, David, on a envie d’en savoir plus sur toi, sur ton parcours. Pourquoi as-tu choisi de faire de la psychiatrie ta spécialité ? En tant que médecin, ce n’est pas le premier choix de la majorité des étudiants en médecine pourtant ?

– David Masson : Oui, tout à fait. La psychiatrie est même plutôt en bas de classement puisque c’est souvent malheureusement encore là, fait partie des dernières spécialités choisies par les étudiants en médecine lorsqu’on arrive au bout de la sixième année. Donc, on a encore du travail en terme de promotion et de montrer l’intérêt du métier.

Parce que oui, être psychiatre c’est aussi être médecin et c’est peut-être pas aussi spectaculaire que d’opérer. Peut-être pas aussi simple, pas aussi prestigieux que d’être cardiologue ou neurologue. Mais on a une spécialité tellement riche que je ne peux que la faire découvrir.

Alors pour répondre à la question de base, pourquoi j’ai choisi la psychiatrie ?

J’ai découvert lors du cursus général de psychiatrie où je suis littéralement tombé par presque par hasard, dans un stage de pédopsychiatrie avec un collègue passionné et qui a montré à quel point accompagner les personnes dans ses difficultés là, c’était un public avec des troubles des conduites alimentaires, des phobies scolaires.

Accompagner à la fois les enfants et les parents. Expliquer, rassurer, aider, avancer et surtout, je dirais, peut-être permettre à un parcours de vie d’être plus en accord avec les souhaits de chacun et de trouver aussi un mieux être.

Je trouvais ça génial en fait, et qu’on ne pouvait pas forcément faire certes avec des médicaments, mais pas que des psychothérapies, des mises en situation, du soutien dans une temporalité aussi différente d’une médecine qui peut des fois être très rapide et un peu centrée, centrée. On est en cardiologie par exemple. Garder les aspects cardiaques, peut-être un peu de ma génération. J’aimais beaucoup cet aspect de quelque chose de très général et qui aborde l’individu dans quelque chose de plus global et qui dépasse même le cadre de l’individu, parce que c’est aussi l’individu dans son contexte, dans son environnement, dans sa famille. Et je trouve ça passionnant de pouvoir, je dirais, éclairer, explorer, accompagner dans ces différentes dimensions.

Définir la santé mentale au-delà des idées reçues

– Et on va, on va l’entendre et on l’entend déjà. C’est passionnant parce qu’il y a évidemment l’humain, comme dans toute la profession médicale, mais il y a aussi cette notion de suivi, au-delà même de la pathologie et de l’organe dont tu parlais ici, on pourrait dire peut être le cerveau. On va parler des solutions en santé mentale tout au long de cet épisode.

Mais peux-tu nous dire ce que l’on entend exactement quand on parle de santé mentale ? On l’entend beaucoup dans les médias. C’est pareil en médecine ?

– Oui, après santé mentale, c’est une bonne chose, c’est qu’on parle beaucoup de santé mentale, particulièrement depuis 2020. En 2020, ça restait quelque chose d’un petit peu… on en parlait évidemment en psychiatrie parce que c’est mon cœur de métier, mais ça restait quand même relativement, en tout cas dans l’espace médiatique, relativement à l’écart.

Et puis là, depuis 2020, effectivement, on parle beaucoup de la santé mentale des jeunes, la santé mentale des seniors, la santé mentale des travailleurs, ce qui est, ce qui est une bonne chose en soi. Mais je dirais qu’il y a un aspect à la fois positif d’un terme qui rentre de plus en plus dans un débat de société, avec l’écueil aussi de quoi on parle exactement.

C’est pas toujours facile parce qu’on prend la santé mentale de manière générale aussi un petit peu définir ce que l’on de quoi on parle et on n’a pas forcément toujours cette définition de se mettre là. Je vais peut-être déjà le poser tout de suite, comme ça, ça sera fait.

Moi j’aime bien partir de la définition déjà de l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé, qui définit la santé mentale comme : “un état de bien être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d’être en mesure d’apporter une contribution à la communauté1”.

Qu’est ce qu’on entend derrière ? C’est à la fois, un aspect de bien-être global, alors c’est à la fois physique et mental, mais aussi de pouvoir révéler son potentiel et de pouvoir mener une vie satisfaisante, à la fois de manière individuelle et aussi dans l’environnement dans lequel on est. C’est-à-dire pas dans, dans, dans le, dans le contexte.

Ça, c’est important parce que ça permet aussi de situer de quoi on parle à la fin. Donc là, on voit déjà qu’on a une notion individuelle et une notion sociétale de l’environnement dans lequel on est. Et pour vous donner un exemple qu’on rencontre souvent en pratique, lorsqu’on rencontre quelqu’un qui a une dépression par exemple, c’est compliqué de pouvoir s’en sortir. Si la personne en question n’a pas de quoi subvenir à ses besoins. Elle n’a pas de toit au-dessus de la tête, elle n’a pas un environnement relativement stable et sécure.

Si on n’a pas ça, vous pouvez mettre tous les antidépresseurs que vous voulez. S’il n’y a pas ce sentiment de sécurité, ça me semble extrêmement compliqué de prétendre bien prendre en charge la santé mentale si on ne va pas questionner l’environnement dans lequel la personne évolue.

Santé mentale et troubles psychiques : quelle est la différence ?

– Cette notion d’environnement. Oui, et puis on peut distinguer alors peut-être, pour cet épisode, la, cette définition de la santé mentale et puis les troubles psychiques. Ce sont deux choses différentes ?

– Oui. Alors souvent la santé mentale est confondue avec les troubles psychiques. Souvent, on a même les établissements psychiatriques en France qui s’appellent même “établissement public de santé mentale”, le DSM, qui peut renforcer aussi cet aspect confusionnel. Il faut avoir en tête la santé mentale. C’est un capital en fait, une ressource qu’on a tous.

Elle peut être bonne ou mauvaise à certains moments. C’est pas possible de vivre une vie avec une santé mentale tout le temps au top. Le bien-être en permanence, c’est pas possible et irréaliste. Il peut y avoir à un moment des situations de détresse qu’on va tous vivre, des situations compliquées, des situations d’échec, de perte, de difficultés qu’ils vont rencontrer, qui vont de ce fait là entrer des éléments de détresse psychologique, détresse psychologique qui vont entraîner de la douleur morale. C’est des événements immanquables dans une vie.

C’est pas possible de vivre sous cloche et de ne pas vivre des moments compliqués à certains moments. Et je pense aussi que c’est important de le préciser, parce que ça ne veut pas dire forcément que s’il y a un échec, c’est un échec ou quelque chose qu’on n’a pas réussi à surmonter, ni une faiblesse.

C’est logique de rencontrer des moments difficiles et d’y réagir avec des réactions qui sont certes désagréables, mais qui sont immanquables dans une vie. Et c’est pas forcément pathologique.

Quand on parle de troubles psychiques, on est dans le stade au-dessus, c’est-à-dire qu’on va avoir une souffrance dite significative, mais en plus qui va durer dans le temps, va avoir un impact dans la vie de la personne, va aller jusqu’à … Jusqu’à être des freins très concrets. Je vais vous donner un exemple. On parle souvent des troubles anxieux, alors que l’anxiété, c’est une émotion complètement normale et je dirais, indispensable. C’est l’émotion qui va permettre de pouvoir réagir à un danger.

C’est-à-dire que vous êtes en situation de danger, que vous ressentez de l’anxiété. Ça va vous permettre soit de fuir, d’éviter le danger, donc vous allez survivre.

Donc c’est très utile de ressentir de l’anxiété. Et quand on a un trouble anxieux, en fait, ce signal d’alarme très utile va se dérégler, c’est à dire qu’il va se déclencher alors que ça ne devrait pas. Il va être très fort, très intense, très fréquent au point où ça va mettre la personne en situation, ça va plus être fonctionnel.

Par exemple, vous avez une phobie sociale, une anxiété sociale. Bah en fait, ça va se déclencher à partir du moment où vous allez être avec quelqu’un. Quelle que soit la personne, vous allez être dans des situations d’évitement des situations sociales, ce qui peut entraîner une souffrance significative. Bon ben, je vais me retrouver isolé.

C’est beaucoup ça qu’on a observé pendant la période Covid, à quel point aussi l’anxiété, les difficultés en termes de relations sociales peuvent être extrêmement compliquées. Et on s’est rendu compte aussi pendant les confinements, je pense pour beaucoup, à quel point l’aspect de la dimension des interactions avec autrui, à quel point c’est un pilier important et que ce manque, ce pilier là, peut entraîner aussi des difficultés en termes de difficultés, des difficultés en termes de bien-être et de santé mentale satisfaisante.

Quand et comment consulter un psychiatre ?

– Je le disais, tu es médecin, docteur, psychiatre. Alors, comment savoir quand on a besoin de consulter un médecin psychiatre. Est-ce que, si je ne sais pas ? Si on ne sait pas trop, on peut quand même prendre un rendez-vous directement avec ce professionnel ou passer par son médecin généraliste en premier lieu ? Vous intervenez quand les psychiatres ?

– Excellente question. Alors c’est rare qu’on soit en toute première ligne.

Généralement, souvent c’est les médecins généralistes qui vont nous solliciter pour un avis.

Ça peut arriver que les personnes viennent nous voir. D’ailleurs, il faut le savoir qu’en France, vous n’êtes pas obligé de passer par votre médecin généraliste pour pouvoir accéder à un psychiatre. Ça, c’est important de le dire aussi.

Pour pas mal de spécialités, il a attendu qu’il y ait un adressage. Là, c’est pas le cas.

On peut accéder directement soit dans le secteur public comme dans les centres médico-psychologiques ou dans le secteur privé où là, vous pouvez avoir des médecins qui sont en secteur 1, c’est-à-dire avec des tarifs conventionnés, Sécurité sociale ou secteur 2, avec des dépassements d’honoraires. C’est plus souvent le cas.

En tout cas, s’il y a une question autour de la santé mentale, sur des questions, par exemple de qu’est-ce qui peut être un signe d’alerte ? Bah, je dirais un état de détresse qui dure dans le temps, qui est trop fort, qui dure longtemps, qui a un impact sur la vie de la personne, où il y a un changement par rapport à d’habitude, des troubles du sommeil importants, une anxiété trop importante, une douleur morale importante. Ça peut être des bonnes raisons de faire un point avec un psychiatre. Ça, c’est bien en théorie. En vrai, je dirais que la difficulté, c’est d’accéder à un psychiatre parce qu’il y a des difficultés pour avoir des rendez-vous.

Ça c’est un vrai problème.

C’est la question de, je dirais, de l’accès aux soins primaires. On sait qu’aujourd’hui avoir un rendez vous en CMP, c’est compliqué. Dans la plupart des CMP, ça prend du temps, ça peut prendre plusieurs mois et c’est, c’est une problématique importante et qui fait aussi qu’il faut parler des métiers de la santé mentale. On peut faire plein de choses et surtout, on aura toujours…

Si vous voulez travailler en santé mentale, j’aurai toujours du travail, je serai toujours utile et important. Et vous ne pouvez pas être remplacé par l’intelligence intelligence artificielle !

– Le message est passé. D’ailleurs, on va en parler tout à l’heure.

Donc, on note. On peut contacter. Contacter directement un médecin psychiatre. Mais le plus souvent, c’est par l’intermédiaire de son médecin généraliste. Et le psychiatre est différent du psychologue. On ne va pas faire tout, toute l’histoire, mais c’est bien pour pour situer qui nous parle dans cet épisode.

Lutter contre les clichés tenaces sur la psychiatrie

Tu dis qu’il est “vital de lutter contre les fausses idées, les idées fausses sur la psychiatrie”. Quelles sont les idées reçues et erronées qui sont encore tenaces et qui peuvent empêcher les gens de venir consulter ?

– Alors en vrac : « La psychiatrie, c’est forcément de l’enfermement en asile. La psychiatrie, c’est que pour les fous. Alors quand je dis fou, c’est de manière générale dans la représentation populaire. C’est que pour les gens irresponsables et qui sont incapables de se gérer eux-mêmes et qui ont besoin d’être, d’être accompagnés pour tous les actes de la vie quotidienne, C’est… C’est aussi le fait. Il y aura forcément des médicaments hyper forts qui vont rendre… Transformer en zombies. C’est… C’est de l’enfermement. C’est de la peur du jugement. La peur qu’on lise aussi dans les esprits qu’on manipule ».

Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d’idées, d’idées reçues à ce niveau là. Ce qui fait qu’il y a beaucoup de gens, quand ils viennent nous voir au CMP, ils ont franchi la porte. Rien que ça, ça a déjà été une épreuve et il a déjà fallu franchir une souvent une sacrée réticence. Et des fois, malheureusement, ça peut être aussi un frein en disant bah non, je vais tout faire pour ne pas y aller et je vais serrer les dents jusqu’à ce que j’en puisse plus. C’est malheureux, c’est pas rare.

À quoi ressemble un service de psychiatrie aujourd’hui ?

– On l’entend, ce n’est pas le cas. Vous êtes accueillants et des professionnels complets.

Certaines situations ou pathologies nécessitent tout de même parfois un passage par l’hospitalisation. Une prise en charge par des spécialistes en service de psychiatrie.

Justement sur l’hospitalisation, tu insistes sur le fait que l’hôpital, tu nous le disais, et la psychiatrie en général “n’est pas un lieu de vie” et qu’il faut prendre en compte l’environnement de la personne.

Les hôpitaux psychiatriques en France sont aujourd’hui très différents de l’image de l’asile que tu évoquais.

Ça ressemble à quoi un hôpital psychiatrique et les services dans lesquels tu travailles ?

– Alors, je travaille en hôpital psychiatrique public à Nancy, qui s’appelle le Centre psychothérapique de Nancy.

Il faut savoir qu’il couvre le sud de la Meurthe-et-Moselle, à peu près, je crois. À peu près 300 000 à 350 000, peut être un peu trois cents, 300 000-400 000 je crois. En fait, pour l’instant, on a à peu près 350 lits d’hospitalisation, donc vous voyez déjà, déjà la différence. Il faut savoir qu’un séjour à l’hôpital psychiatrique, c’est en moyenne deux à trois semaines pour des situations aiguës.

Alors, il y a des services d’hospitalisation sans consentement, c’est-à-dire qu’il peut y avoir à un moment, dans certaines pathologies, notamment par exemple dans une schizophrénie par exemple, où le consentement peut être altéré au point où la personne n’est plus en capacité de pouvoir consentir. Et donner un jugement, je dirais, de porter un jugement sur sa situation qui soit, qui soit, qui soit, qui soit cohérent, pour le dire comme ça. Il faut avoir en tête que c’est… C’est jamais quelque chose de permanent. C’est des moments donnés, précis, qui peuvent justifier à ce moment-là. Ça arrive, mais c’est pas la majorité de notre exercice, il faut le savoir aussi.

La grande majorité de notre activité, elle est ambulatoire. C’est des consultations.

Il y a plus de 80 % de notre activité qui est uniquement de la consultation. Beaucoup de patients aussi et qu’on voit, mais qui ne sont jamais hospitalisés. C’est pas un passage obligatoire, ça peut arriver mais c’est pas obligatoire. Et surtout les séjours sont les plus courts possibles. Parce que comme, comme tu disais, c’est pas c’est plus un lieu de vie, c’est un lieu qui permet d’accompagner les personnes. Quand il y a un certain moment, il y a besoin de soins plus intensifs. Ouais, ça arrive, ça peut arriver dans un parcours, mais pour autant, c’est ni une finalité ni une obligation dans le parcours d’accompagnement, même en hôpital public.

Parler de sa santé mentale : le rôle des personnalités publiques et des réseaux sociaux

– La thématique de la santé mentale progresse dans l’espace et le débat public, tu le disais, on le situe plutôt au moment du Covid, la sortie des confinements et de cette réalisation un peu collective justement. De même une introspection parfois pour certaines personnes, mais aussi avec des conséquences sur la santé mentale de beaucoup d’individus.

Elle a même été, cette santé mentale, désignée comme Grande cause nationale en 2025 par le gouvernement français.

Des personnalités publiques. Des artistes, des sportifs de premier plan et même des journalistes choisissent de témoigner de leurs troubles comme la bipolarité, la dépression, le TDAH et d’autres. On observe aussi que de nombreux influenceurs et des particuliers s’emparent de cette thématique sur les réseaux sociaux.

Es-tu aligné avec cela ? En tant que psychiatre, c’est à dire cette démarche d’en parler en public, de parler de ses difficultés ?

– Oui, je suis aligné effectivement avec toujours sous couvert de l’intention qu’il y a derrière.

C’est-à-dire que est-ce que je parle de ma santé mentale en termes de, d’outils promotionnels, de ma propre activité ? Lorsque je suis un artiste par exemple. C’est une question qu’on peut se poser très raisonnablement. Est-ce que c’est un argument marketing ? Ça peut en être un, c’est une situation.

On voit aussi, aussi l’arrivée d’autres témoignages de journalistes, notamment cette année, je prends Nicolas Demorand par exemple, parce que ça fait…

C’est quelque chose qui a été beaucoup discuté en début d’année. C’est une très bonne chose parce qu’il explique très bien dans son parcours que pendant, pendant plusieurs décennies, c’était quelque chose qui ne devait pas être dit pour ne pas perdre en crédibilité publique, ni, je dirais, ni par rapport à sa carrière.

On voit à quel point les choses ont évolué. C’est une bonne chose.

Il faut avoir en tête aussi que chaque parcours est particulier. Celui de Nicolas Demorand en est un. Ça ne veut pas dire que tous les trajectoires des personnes avec une bipolarité sera forcément la même. Il faut aussi avoir ce recul-là de, oui effectivement, on parle plus facilement de la bipolarité. Mais non, tous les parcours ne sont pas ceux de Nicolas Demorand.

Intelligence artificielle : un soutien ou un risque pour notre santé mentale ?

– Nicolas Demorand, donc journaliste de Radio France, à France Inter, qui a publié un livre en 2025. Un livre témoignage.

Je continue de balayer les différents sujets d’actualité et un qui n’a échappé à personne, c’est celui de l’intelligence artificielle. Ce phénomène qui se développe à toute allure, c’est l’utilisation par le public de l’IA et parfois même dans une recherche d’une forme de soutien moral, voire de conseils psychologiques.

Donc, vous l’avez compris, je veux parler des chatbots du type ChatGPT, Claude Grok, Mistral ou Gemini.

Est-ce que c’est quelque chose que tu constates d’abord parmi tes patients et quel type de vigilance faut-il avoir par rapport à ces outils ?

– Alors oui, c’est très important. Ce qu’on peut remarquer c’est que c’est qu’on souffre de troubles psychiques ou pas.

Les patients utilisent les technologies d’aujourd’hui, utilisent Internet lorsqu’on a un médicament, et je trouve que c’est une très bonne chose à en faire aussi, des recherches sur ce que c’est. S’en informer. C’est une manière aussi de pouvoir, je dirais, se prendre en main sa situation.

Je trouve que c’est plutôt une bonne chose et qu’on doit être à la hauteur dans les informations que l’on donne. Évidemment, l’utilisation de l’intelligence artificielle. Oui, elle est utilisée. Des patients m’ont dit Effectivement, on dit que… Ils ont utilisé ChatGPT, par exemple, comme soutien.

– Oui, un peu comme un compagnon, comme un ami de substitution. Alors, dans ce cas, c’est une interaction. Mais quand ça va vers la santé, avec des demandes de conseils médicaux. Que faut-il en penser ?

– Alors, je dirais qu’il faut rester très vigilant parce que c’est un agent, une IA, un agent conversationnel, mais qui n’est pas… Ce n’est pas une personne en face, c’est-à-dire qu’il y a un algorithme qui est programmé pour répondre d’une certaine façon en mimant les interactions humaines et le risque, plusieurs risques que j’y vois.

C’est déjà : 1, chatGPT n’est pas un médecin. Donc il n’est pas en capacité de pouvoir traiter l’ensemble des informations pour vous donner un diagnostic correct sur votre situation. Il ne peut pas avoir un avis aussi subjectif sur ce qu’il en est. Il peut être une aide au diagnostic dans certains points. Par exemple, ça peut être extrêmement utile, par exemple pour pouvoir par exemple analyser des données biologiques, des suivis de données biologiques, des relevés de tel ou tel signe clinique de manière spécifique, en fonction de qu’on lui demande. Ils peuvent être des assistants médicaux, mais ils ne peuvent pas remplacer un médecin. Pas du tout. Et en psychiatrie, d’autant plus, en psychiatrie aussi.

L’autre point aussi, c’est le risque aussi d’attachement, parce qu’un agent conversationnel, en tout cas comme ChatGPT, est conçu pour être sympa avec l’utilisateur.

Il y a des biais de confirmation derrière. Et le risque, c’est à la fois de pouvoir s’attacher, de s’attacher à un être qui n’existe pas et deuxièmement aussi d’être, de confirmer dans une forme de bulle, de bulle, de bulle de filtre où finalement on se retrouve seul avec quelqu’un. On considère que s’il n’y a que cette personne qui n’existe pas, qui comprend ce que je ressens, d’autant plus qu’il est, il est disponible et accessible 24h/24 et qui peut être, il peut être de ce fait-là, paradoxalement, quelque chose qui peut enfermer la personne dans dans une interaction qui peut se dépasser et être problématique. Et ça, il faut l’avoir en tête aussi.

L’éventail des solutions : au-delà des médicaments et de la psychothérapie classique

– Je me dis en discutant qu’on peut peut-être s’en servir comme un signal, avant d’en parler à un médecin justement de certaines des questions qu’on pense ne pas oser poser, d’aller justement grâce à ça peut être un peu préparé et contacter et demander l’avis d’un professionnel ou d’une professionnelle.

J’en viens précisément aux psychiatres, à la psychiatrie et à la santé mentale sous cet angle. Cette spécialité médicale connaît des changements importants. De nouvelles approches émergent. Le grand public connaît surtout le recours aux médicaments, tu en prescrits certainement chaque jour à des patients qui en ont besoin.

Il y a de nombreuses formes de psychothérapies. C’est un mot qu’on connaît plus ou moins tous. Mais dans ton livre “Santé mentale, ce que peut vraiment la psychiatrie”, tu explores aussi de nombreuses autres possibilités de soin. Alors, on ne va pas en faire la liste ici.

Mais comment décrirais-tu l’étendue, justement, cette étendue des solutions à nos auditeurs ? Comment s’y retrouver et comment rentrer dans ces sujets lorsqu’on a un besoin particulier ?

– Déjà pouvoir s’orienter.

Je pense que déjà on peut s’aider des professionnels qui ont, peuvent avoir une vision plus globale et précise sur les différents types de psychothérapie, par exemple, qui existent, parce que c’est impossible en fait, de les énumérer. Les plus connues, celles qu’on connaît. Souvent quand on parle psychothérapie, on va penser psychanalyse et divan. C’est une image qui vient généralement en tête assez rapidement, mais en fait, ça ne se limite absolument pas à ça.

Vous avez un panel très important de différentes psychothérapies. Je pense qu’on n’en a, la thérapie comportementale et cognitive. TCC et encore dans les TCC, vous avez différents sous-types de psychothérapies. Je n’entrerai pas dans les détails, mais il faut savoir qu’il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités thérapeutiques.

Alors aujourd’hui, ce qui est très en vogue, je parle, il y a l’hypnose par exemple qui revient, qui est intéressante dans des pathologies apparemment anxieuses. Il y a, il y a l’EMDR, donc, c’est une thérapie de mouvements oculaires, on sait pas trop comment ça marche, mais ça a fait ses preuves pour traiter le psychotraumatisme par exemple. Et aussi c’est scientifiquement prouvé en terme d’utilité.

Ce qui est paradoxal, c’est comme je vous le disais, on sait pas trop comment ça marche, mais dans la prise en charge du psychotrauma. C’est un outil extrêmement précieux. Et ça ne s’arrête pas là. Il y a tous les aspects aussi de ce qu’on appelle les approches de psychoéducation, c’est-à-dire d’apporter de l’information et augmenter les compétences d’auto-soin des patients, mais aussi des familles. Ça, on n’y pense pas beaucoup.

Mais par exemple, dans la schizophrénie, on sait que réaliser des actions de psychoéducation vis-à-vis des proches, c’est-à-dire meilleure connaissance sur la pathologie et surtout des stratégies de communication efficaces et de gestion des problèmes. En fait, on diminue le risque de rechute par deux. C’est autant que les médicaments. Donc c’est, c’est phénoménal. Et on sait à quel point aussi, c’est absolument peu ou pas connu, sauf si on évolue dans le milieu psychiatrique.

La psychoéducation : acquérir des compétences pour faire face à ses troubles

– Donc ça s’appelle de la psychoéducation. C’est une idée forte à connaître pour les patients. C’est-à-dire que c’est celle de savoir qu’il est possible d’acquérir avec son médecin des compétences pour faire face à ses troubles ou difficultés de santé mentale. Concrètement, comment ça s’opère ? C’est par des séances, par du dialogue ?

– Alors, il y a le dialogue, il y a des séances et des programmes.

Par exemple, sur le centre psychothérapique, j’ai participé à la conception d’un programme d’éducation thérapeutique autour de la schizophrénie par exemple, qui va se décliner sur trois parties. Une partie sur la maladie, qu’est-ce que c’est ?

Répondre aux questions des participants, ça c’est très important. Le but, c’est pas un cours magistral, c’est il y a un ensemble de questions et les professionnels dont les médecins vont essayer du mieux possible d’amener des réponses aux personnes concernées. Une partie sur les traitements. Les médicaments, ça sert à quoi ? Comment ça se prend ? Pourquoi on en donne aussi ? C’est super important.

Il faut avoir en tête en tous cas. Je ne sais pas les auditeurs, ni toi, mais personnellement, moi si on me donne un traitement, si on m’explique pas ce que c’est. Bah, je ne vais pas forcément le prendre parce que je veux aussi que je comprenne pourquoi est-ce que dans ma situation ça peut m’aider ? Qu’est-ce que ça peut m’apporter ? Donc ça, c’est quelque chose qui me semble absolument capital en terme de compréhension de nos prescriptions, des attendus aussi derrière et de renforcer le pouvoir d’agir des personnes aussi qui peuvent donner leur avis sur tel traitement, ça me convient et tel traitement, ça me convient pas. Ça, c’est très important.

Et puis il y a une partie aussi comment gérer le quotidien, comment gérer l’urgence, comment gérer avec le médecin, comment gérer avec la famille, comment je fais par exemple des questions sur bah je suis atteint de schizophrénie, je veux faire un prêt immobilier, comment je fais ? Est-ce que par rapport par exemple à l’assurance. Des questions aussi très pratiques. En fait, je travaille, comment est ce que je parle de ma maladie à mon employeur ?

– C’est ça justement. Donc il y a, il y a ce dialogue, cet échange qui s’opère dans le suivi, dans le temps. Et cette notion même de compétence, au-delà des troubles les plus sévères, les plus importants, c’est quelque chose que les patients peuvent acquérir, je pense par exemple face à l’anxiété aussi ?

– Ah bah oui, après l’anxiété, il y a tout un ensemble de techniques de connaissance de ce qu’est l’anxiété et des techniques de gestion de l’anxiété.

Oui, effectivement, on peut acquérir des techniques d’auto soin et qui ne sont pas forcément le fait juste de prendre un médicament, un anxiolytique.

Il y a beaucoup de stratégies qui existent, qui peuvent être acquises et ça va vraiment aider les gens à être plus musclés, entre guillemets, par rapport par rapport à des problématiques qui peuvent être extrêmement gênantes. Oui, oui, tout à fait.

Les nouveaux métiers de la santé mentale : l’exemple des médiateurs de santé pairs

– Des choses à faire, se muscler pour faire face aux aléas, aux difficultés.

On parlait en début d’épisode des crises de vocations. L’actualité pointe souvent un certain manque de moyens consacrés à la santé mentale, une difficulté à obtenir des rendez-vous rapides, un manque de lits parfois.

C’est pourtant un grand poste de dépenses pour l’assurance maladie En France, 23 milliards d’euros par an, c’est plus que pour les cancers à titre de comparaison.

Tu exerces donc dans un département de réhabilitation psychosociale et de nouveaux métiers ont émergé pour travailler aux côtés des psychiatres ces dernières années.

Est-ce que tu peux nous en parler un peu et comment cela se passe par exemple dans, parmi tes équipes ?

– Oui, parce que souvent quand on parle de psychiatrie, on va penser psychiatre, on va penser infirmier, psychologue et souvent, on a tendance à occulter qu’il y a plein d’autres métiers qui peuvent intervenir dans le champ de la santé mentale.

Par exemple, on travaille beaucoup avec des assistantes sociales, des ergothérapeutes et puis là, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. C’est notamment le médiateur de santé pair ou la pair-aidance professionnelle.

J’ai la chance de pouvoir travailler avec des médiateurs de santé pairs depuis 2021. Pour bien expliquer aux auditeurs ce que c’est. En fait, c’est c’est des patients, des anciens patients qui ont été, qui ont un parcours, qui ont un trouble de santé mentale, qui ont un parcours d’accompagnement psychiatrique, qui se sont rétablis de leur, ou en cours de rétablissement de leur pathologie, en rétablissement.

Rétablissement, ça veut dire : avoir une vie satisfaisante malgré la présence d’un trouble psychique. Des fois, ça peut être la guérison, mais souvent, c’est apprendre à vivre avec. Et en fait, qui vont ..

Ces personnes-là vont, vont suivre un parcours professionnalisant avec des diplômes de licence sanitaire et sociale et être embauchés dans les équipes en tant que médiateur de santé pair. Et là où je travaille, on a la chance de travailler avec deux, bientôt trois, médiateurs de santé pairs donc leur métier est de travailler, que leurs savoirs expérientiels en lien avec leur maladie, leur parcours pour aider les patients à retrouver de l’espoir. Donc ouais, c’est possible. Et d’aider aussi les professionnels des fois à être le trait d’union, des fois sur les incompréhensions qu’il peut y avoir ou sur les questionnements qu’ils peuvent avoir.

Donc c’est des métiers qui, qui, qui nous enrichissent à la fois nous, en tant que professionnels, sur les erreurs que l’on peut faire ou quelque chose qu’on peut aussi améliorer en termes de communication. Et puis aussi avec les patients en disant bah ouais, c’est possible d’aller mieux en fait, c’est pas juste une vue de l’esprit. Et leurs paroles ont beaucoup plus de poids que nous, professionnels. C’est incommensurable.

– Et donc tout ça se passe en équipe. Il y a un dialogue. Et puis peut-être des apartés aussi avec ces pairs et les patients ?

– Oui, c’est ça. De même type que ça, que les pairs aidants chez nous.

Donc, ils sont intégrés dans les équipes. Ce sont des collègues de travail. Ils ont accès au dossier médical. Ils participent aux réunions. Ils voient des patients en individuel ou en groupe. Ce sont des professionnels à part entière qui participent, qui participent à l’accompagnement global. Avec cet outil-là.

Prévention du suicide : les progrès et les enjeux actuels

– Je voudrais aborder avec toi un sujet difficile, celui des pensées suicidaires, des risques de passage à l’acte et celui de la prévention du suicide en France. Alors, sur une longue échelle de temps, sur cent ans, les chiffres sont en forte baisse. Ils sont en baisse constante depuis le milieu des années 80. Mais on constate ces dernières années un certain… ralentissement.

Le suicide reste un enjeu majeur de santé publique avec 8 869 décès. Il représentait en 2023, date des derniers chiffres connus. La deuxième “cause de mortalité externe” selon la terminologie administrative. Mais vous allez voir, on va parler des stratégies de prévention.

D’abord, peux-tu nous dire quels sont les progrès les plus notables dont tu peux nous parler justement en matière de prévention ? Parce que les chiffres se sont beaucoup améliorés.

– Oui, oui, tout à fait. On parle beaucoup, souvent de la, de l’aspect du suicide qui serait en augmentation, notamment chez la population jeune. Alors, c’est vrai que la stagnation qui vient vient de… de cette souffrance aussi qui existe là, même si ça n’occulte pas le fait qu’en fait il y a beaucoup de jeunes qui vont bien aussi, et ça, il faut le dire aussi. Il faut faire attention à l’aspect des fois du catastrophique, catastrophisme affiché qui peut être des fois plus délétère qu’autre chose.

Malgré, je dirais une, je dirais une bonne intention.

– Une volonté de vouloir aider, alerter, de mobiliser. C’est vrai que le suicide touche différents types de populations, si je peux dire, par âge. Tu parlais des plus jeunes, on entend aussi des plus anciens aussi.

– Oui, oui, tout à fait. Les pics, les moments les plus à risques, c’est effectivement chez les jeunes et chez les seniors de plus de 65 ans. On en parle peu de cette population là, mais elle est aussi à risque. Elle est à risque suicidaire non négligeable. Oui.

– Et donc, quels sont les progrès les plus notables en matière de prévention justement ? Est-ce que c’est la prise en charge par le monde médical ?

– La prise en charge est une partie, c’est-à-dire que lorsqu’il y a un… Faut savoir aussi qu’il y a… Il y a 9 000 suicides, à peu près, aboutis. Alors dit pas réussi. Un suicide, c’est pas une réussite. Et 200 000 tentatives de suicide tous les ans en France, ce qui est quand même vraiment beaucoup.

Beaucoup sont dans le cas de troubles psychiques. C’est notamment de la dépression.

Le risque majeur quand quelqu’un est déprimé, le risque, c’est qu’il y a un moment donné la souffrance soit telle qu’il entraîne une solution trouvée de mourir en fait.

Et souvent, dans le processus suicidaire, ce qu’il faut avoir en tête, c’est souvent les gens n’ont pas envie de mourir, ils veulent arrêter de souffrir. Et il y a des fois des tunnels, des ornières qui vont jusqu’au point où dans la crise suicidaire, la seule solution que j’ai trouvée pour ne plus souffrir est de mourir.

– Et c’est ça qu’il faut réussir à transmettre comme information pour pouvoir l’identifier peut être ?

– Exactement. Et c’est à ce moment-là l’idée de la prévention suicidaire, c’est de pouvoir effectivement parler et de pouvoir aussi le visualiser comme une crise comme c’est, c’est, c’est de pouvoir tendre une main, c’est-à-dire pouvoir ouvrir ou réouvrir le champ des possibles. Il n’y a pas que la mort comme sortie de cet état de souffrance extrême.

Et c’est ça qui va aider à sortir d’une crise suicidaire. C’est pour ça que, contrairement à une idée reçue, parler du suicide n’est pas “suicidogène”.

Au contraire, demander explicitement à quelqu’un qui semble aller mal. As-tu des idées suicidaires ? Penses-tu à la mort ? est plutôt une protection parce que très concrètement, on tend une main et c’est plutôt un soulageant que, que contrairement à ce qu’on pourrait penser, quelque chose qui va entraîner, entraîner quelque chose de fatal.

Donc il y a ces aspects-là, c’est de pouvoir sensibiliser la population à l’approche du suicide. Comment l’aborder. Pouvoir en parler. C’est quelque chose qu’on peut tous traverser aussi. Donc ça aussi, c’est quelque chose à avoir bien en tête.

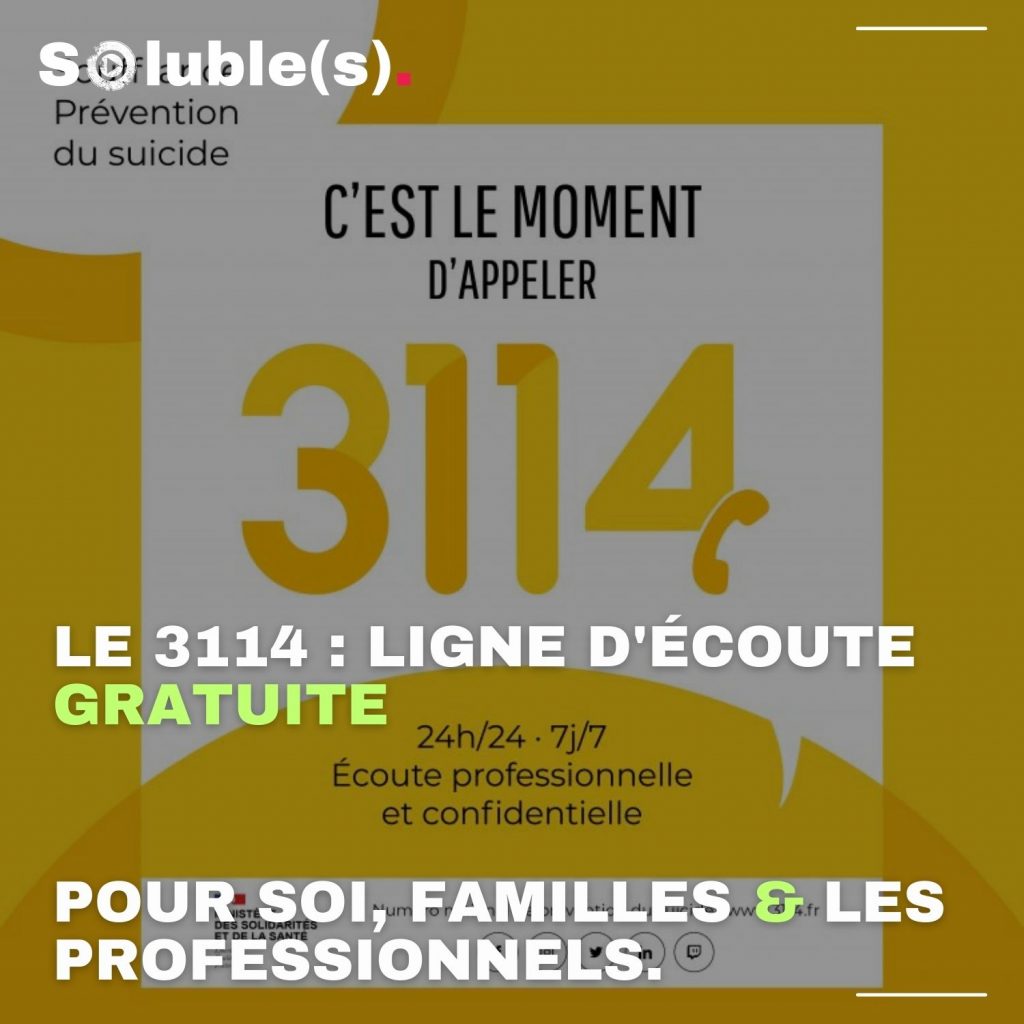

C’est aussi pouvoir avoir connaissance des dispositifs d’appui et notamment en France, s’est développée ces dernières années un dispositif qui s’appelle le 3114.

Le 3114, un numéro national à connaître pour la prévention du suicide

– Depuis 2021, c’est un numéro de téléphone gratuit national. Donc c’est le numéro de prévention du suicide 3114. Donc, on peut les joindre à tout moment. Et qui a derrière le téléphone ou le site Internet ?

– Derrière, au téléphone, vous allez avoir des psychologues, des infirmiers qui sont formés justement à la prévention du suicide, à la prise en charge du suicide et qui va réceptionner, je dirais, cet appel-là, va prendre le temps de pouvoir discuter et d’orienter. Et il faut le savoir.

Donc c’est accessible 24h/24, sept jours sur sept de n’importe quel téléphone en France métropolitaine (ndlr : + Corse, Guadeloupe, La Réunion, Martinique et web).

Et ça ne s’adresse pas qu’aux personnes qui ont des idées suicidaires, c’est aussi pour les familles confrontées.

Je suis avec quelqu’un qui est suicidaire : Qu’est-ce que je fais ? Ça peut être aussi pour les professionnels. Les médecins généralistes par exemple, Ou les travailleurs sociaux, Les personnes en contact avec du public aussi. Ça peut être dans… On peut imaginer… Ça peut être dans, dans un, dans un, dans, à l’accueil d’un magasin ou dans que sais-je. Lorsqu’on est un métier en contact avec le public, on peut appeler le 3114. Si on est en situation de, de, de quelqu’un qu’on assiste pour pour qu’il y ait des idées suicidaires.

– Le 3114. D’ailleurs, tu incite, tout le monde à mettre ce numéro dans son répertoire téléphonique, même si on pense qu’on n’en a pas besoin.

– Oui, moi, je l’ai dans mon répertoire et dans mon bureau. J’ai beaucoup de j’ai des cartes de visite 3114 que je n’hésite pas à distribuer parce que généralement, c’est un numéro qu’on va, qu’on va avoir, je dirais, on va connaître, à partir du moment, soit on travaille, soit on y est confronté.

Donc, l’idée, c’est de le faire connaître en disant bah, j’ai entendu parler qu’un numéro de prévention du suicide, lequel on peut le trouver assez facilement. Et c’est de pouvoir, je dirais, faire amener les gens à mieux connaître ce numéro-là pour qu’ils soient sollicitables quand il y en a besoin.

Le programme Papageno : apprendre à bien parler du suicide

– Parce que finalement, c’est vrai qu’on connaît le numéro des pompiers, le 18, le 112, celui du SAMU (15) qui peut être utile aussi face à une problématiques suicidaires.

Mais il y a aussi le 3114 pour aller plus dans la conversation, l’accueil et parler tout simplement. La parole est au centre de cet épisode.

Je voudrais dire un dernier mot. Un mot du programme Papageno.

C’est un manifeste intitulé : “Le suicide pouvoir en parler”. Il sera publié le dix septembre 2025, ce qui coïncide avec la date de la Journée mondiale de prévention du suicide. Il sera publié dans certains médias, il y a déjà un site internet en ligne.

C’est un programme plus vaste que ce manifeste. Papageno, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Justement, le but, c’est de pouvoir partager, faire savoir quels mots utiliser pour parler du suicide, car “les mots ont un impact” ai-je lu.

– Tout à fait. Papageno, c’est un programme qui va aider et notamment les, par exemple les journalistes ou finalement tout un chacun, de pouvoir mieux parler du suicide et mieux le commenter. Quand on parle de suicide, il y a des précautions, des précautions à prendre en termes de protection, mais ce qu’il faut et il faut trouver un équilibre pour pouvoir parler du suicide et d’en parler correctement en fait.

Par exemple, comment est-ce que les, les journalistes, par exemple, parlent d’un article traitant du suicide, par exemple, d’une célébrité. Ça, c’est un… Ça, c’est une vraie vraie question. Et donc Papageno est un programme qui est dédié à la prévention du suicide.

Parce que le risque, c’est quand quelqu’un, par exemple, célébrité, décède par suicide. C’est ce qu’on appelle l’effet Werther. C’est-à-dire c’est une forme de contagion suicidaire.

– La manière dont on peut propager…

– Par exemple telle personne s’est suicidée en utilisant tel moyen, ça c’est un risque par exemple, connu de de de propagation, de propagation de la manière méthode de suicide de telle ou telle personne.

Papageno s’appelle Papageno parce que ça fait, ça fait référence à un personnage de La Flûte enchantée de Mozart, qui en fait, a des idées suicidaires et a trouvé des moyens de pouvoir la surmonter. Je crois que c’est une problématique qui était déjà finalement dans la tête de Mozart au XVIIIe siècle. Je trouve que c’est intéressant de voir les similitudes.

– En tout cas, je me mets dans la description, le lien vers ce site internet. Il y a des conseils, évidemment pas que pour les journalistes qui quand ils abordent le thème du suicide, un peu comme on l’a fait aujourd’hui, j’ai l’impression, sans trop le faire exprès, évoquent aussi les solutions, les numéros de téléphone.

On voit apparaître de plus en plus sur les, dans les médias. D’ailleurs, lorsqu’un article évoque la santé mentale, de mettre à disposition immédiatement des ressources pour que le public puisse d’abord savoir qu’elle existe, c’est important. Et puis s’en saisir.

Les ressources, on les trouve beaucoup plus en détail, de façon tout à fait passionnante dans ton livre. “Santé mentale : Ce que peut vraiment la psychiatrie”, c’est ton essai paru aux éditions du Détour, donc.

David Masson, psychiatre qui était dans Soluble(s). Merci pour tes éclairages.

On peut te retrouver en librairie. On peut aussi te suivre sur les réseaux sociaux où tu prends régulièrement la parole. C’est là que tu poursuis cette démarche de vulgarisation ?

– Oui, je le fais tous les jours depuis… Depuis 2020, effectivement, avec l’idée d’amener la petite touche de, l’avis d’un psychiatre du service public sur certains points d’actualité ou d’explication globale, de donner, d’éclairer différents points de la santé mentale.

– Et justement, merci beaucoup pour tes éclairages. Merci d’être passé dans Soluble(s) !

– Merci beaucoup Simon pour l’invitation.

– Voilà, c’est la fin de cet épisode. Si vous l’avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, csoluble.media. À bientôt !

POUR ALLER PLUS LOIN

- Lire : « Santé mentale : Ce que peut vraiment la psychiatrie » – Par Dr David Masson aux éditions du Détour

- Suivre David Masson sur les réseaux sociaux : @psy_massondavid -> X (ex-twitter) – BlueSky – LinkedIn.

Si vous ou l’un de vos proches avez des pensées suicidaires :

- Appelez le 3114, le numéro national français de prévention du suicide (gratuit, 24h/24, 7j/7)

- Visiter : le site officiel 3114.fr

- Composez le 15 ou le 112 en cas d’urgence médicale (France)

Voir aussi : le site du programme Papageno évoqué dans cet épisode.

TIMECODES

00:00 – Introduction : la santé mentale, un sujet qui concerne tout le monde

01:59 – Pourquoi avoir choisi la psychiatrie ?

04:39 – Qu’est-ce que la santé mentale ?

07:32 – Différence entre santé mentale et troubles psychiques

10:36 – Quand et comment consulter un psychiatre ?

13:07 – Lutter contre les idées reçues sur la psychiatrie

14:59 – À quoi ressemble un hôpital psychiatrique aujourd’hui ?

17:26 – La parole se libère : personnalités publiques et réseaux sociaux

19:58 – L’intelligence artificielle (ChatGPT) comme soutien psychologique ?

23:06 – Au-delà des médicaments : les nouvelles approches en psychiatrie

25:20 – La psychoéducation : acquérir des compétences face à ses troubles

29:23 – Nouveaux métiers : l’importance des pairs-aidants

31:39 – Prévention du suicide : un enjeu majeur de santé publique

35:57 – Le 3114 : le numéro national de prévention du suicide

38:28 – Le programme Papageno : bien parler du suicide pour mieux prévenir

41:39 – Merci à David Masson !

42:41 – Fin

En direct de David Masson – Psychiatre et auteur de « Santé mentale : Ce que peut vraiment la psychiatrie »

– Sur le prestige de la psychiatrie :

« Être psychiatre c’est aussi être médecin et c’est peut-être pas aussi spectaculaire que d’opérer. Peut-être pas aussi simple, pas aussi prestigieux que d’être cardiologue ou neurologue. Mais on a une spécialité tellement riche que je ne peux que la faire découvrir. »

– Sur la définition de la santé mentale :

– Sur la différence entre moments difficiles et pathologie :

« C’est logique de rencontrer des moments difficiles et d’y réagir avec des réactions qui sont certes désagréables, mais qui sont immanquables dans une vie. Et c’est pas forcément pathologique. »

– Sur l’impact des médiateurs de santé-pairs :

« Leur métier est de travailler avec leurs savoirs expérientiels en lien avec leur maladie, leur parcours, pour aider les patients à retrouver de l’espoir. […] Et puis aussi avec les patients en disant : c’est possible d’aller mieux en fait, c’est pas juste une vue de l’esprit. Et leurs paroles ont beaucoup plus de poids que nous, professionnels. C’est incommensurable. »

_

Ecouter aussi

Derrière les chiffres du harcèlement scolaire : comprendre et agir